(承前)

サロマの42.195km地点は、ジブラルタル海峡。

そう例えたのは村上春樹氏*1だが、その地点に着いた時、僕は、その言葉の重みと凄さを実感した。流石の表現というしかない。

練習で58km走の経験があるとはいえ、練習とレースでは明らかに違う。いつもならばゴールインしている筈の距離の先に、一体何が待ち受けているのか。僕も、まさに村上春樹氏同様、身震いしながら走った。フルの距離を超えたとはいえ、まだその倍以上の距離があるのだ。

しかし、この時点まではまだ僕は快調だった。ようやく雨も止んで、景色を見渡す余裕もあった。

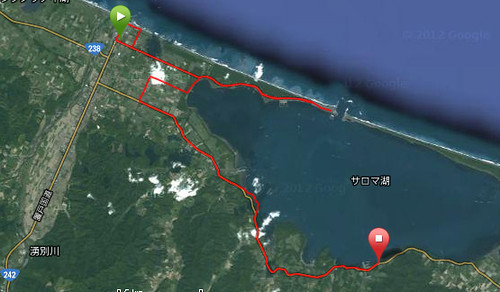

42.195km地点過ぎのサロマ湖。何だか少し幻想的で素敵だ。

こういう風景を撮れるから、やっぱりDSC-TX5を持って走って良かったと思う。走りながら撮っているとは言え、僅かながらタイムロスはある。だが、それよりも写真を残すことによる気分転換のプラス面の方が、僕にとっては大きかった。

ただ、順風満帆だと感じたのは、ジブラルタル海峡を超えてから数キロ程度だった。45kmを超えたあたりで、僕に2つの苦難が襲いかかってきた。

ひとつめの苦難は、足の裏の痛みだった。

膝や腿は痛くない。呼吸も大丈夫。しかし、足の裏だけが猛烈に痛かった。まるで靴を履いていないで走っているようだ。靴は、サロマ湖仕様のサロマレーサーだから問題ない筈。そう思っていたので、この痛みは想定外だった。

ただ、よくよく考えてみると、僕は足裏の事前ケアが足りなかったかもしれない。膝にはテーピングをしていた。ふくらはぎは、ザムストLC-1で保護していた。しかし足の裏はランニング用のソックスを履いているだけで、それ以上のことは行っていなかった。今は、これが失敗だったと確信している。

何しろ、100kmも走るのだ。フルマラソンと同じ装備では、足の裏が悲鳴を上げるのも当たり前。来年は、足の裏にもテーピングをするなりして、しっかり保護した上で痛みに備えたい。

と。それは今だから書けることであって、レース中は、痛さに耐えながら走るのが精一杯だった。

そんな僕を、さらに動揺させる事態が発生した。いきなり、手元のGARMINが、ピピピという警告音を発したのだ。

まさかと思って腕を見ると、「battery lOW」の表示が出ている。嘘だろ。僕は目を疑った。残量を見ると、20%程度しか残ってない。

フル充電状態で走り始めた筈だし、GARMIN410は8時間持つ筈なのに、5時間程度のランで80%経過は想定外。レストステーションまでもてばいいので、計算上は何とかなると思ったが、それでも心は焦る。確か、ある程度の残量まで来ると、強制的にGPSが切られてしまう筈だから、油断はできない。

ということで、足裏の痛みをこらえながら、ただただ気力で、先へ、先へと進んだ。

50km地点到達!

スタートからは5時間20分。半分の距離でこの時間なら、悪くないと思った。しかし前半の50kmと後半の50kmを同じに考えてはいけない。レースに臨む疲労度が段違いだからだ。ここまで走った距離を、この身体でもう1回走るのかと思うと、ちょっと気が遠くなった。

50kmから先は、1kmごとに案内表示が出てくるようになった。

それまでは5km単位だったので、やはり、ウルトラマラソンはここからが本番なのだなぁという思いが募る。

僕は、そんな1km毎の看板を遠く感じながら走り続けた。足裏の痛みはますます強くなり、GARMINのバッテリは、残り5%程度にまでなった。疲労もピークに達し、音を上げそうになる寸前、ようやくここに辿り着いた。

レストステーション。

55km地点の手前にある中間休憩所だ。ここで僕は、預けた荷物を受け取った。

レストステーションに入る前からゼッケン番号をチェックしてくれているようで、突入した途端に赤い袋を渡された。流石、伝統あるレースだけあってスムーズな運営だ。

ここでは、通常のエイドにおいてあるものに加えて、おにぎりやゼリーなど、多種多彩なものが置いてあった。

僕はここで十分に栄養を補給した。着替えを行い、トイレも済ませた。靴下も替えたので、足裏が少しだけ楽になった気がする。

ただ、欲を言えば厚底のゆったりシューズに履き替えられれば、尚良かったかもしれない。来年以降の課題にしたい。

そして。

GARMINの選手交代。これが大きなポイントだった。

ありがとう壱號機。バッテリは殆ど尽きかけていたが、よくぞレストステーションまで生き延びてくれた。感謝。

そして僕は、レストステーション行きの袋から、スタミナ十分の弐號機を取り出した。後半、頼むぞ。そう祈りながら腕に装着した。

GARMIN壱號機が刻んだ、レストステーションまでの道程。

この先の道は、弐號機とともに刻んでいこう。そう思いながら、僕はレストステーションを後にした。

まだまだ、先は、長い。(以下、続く。)

Tweet

Tweet

*1:「走ることについて語るときに僕の語ること」より。