この1年で、世界は大きく変わってしまった。

まるでパンデミック系のSF映画を見ているかのような状況が、突然、現実となって世界中を襲ったからだ。

まさに、事実は小説よりも奇なりだと、僕は感じていた。

こんな《非現実》が日常になってしまうと、SF作家たちは大変だろうなぁとも思った。

しかし…。

その考えは全くの誤りだった。

SF作家の紡ぎ出す想像力は、そんな《非現実》を取り込んで、さらに上を行くものだった。

それを証明してくれたのが、この超絶アンソロジーだ。

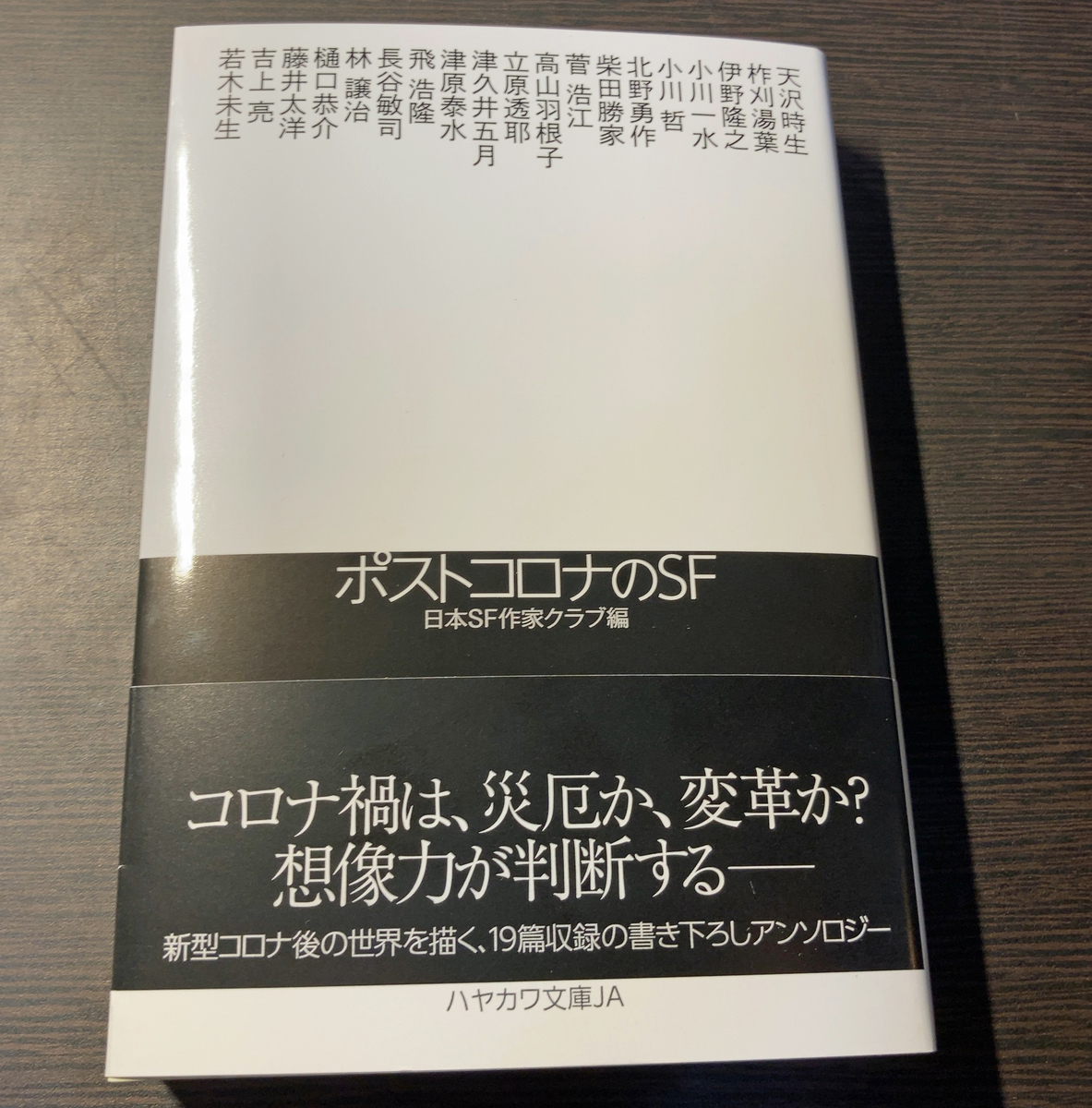

SFファンであれば、表紙に並んだ作者名を見るだけで、胸がときめくに違いない。

新鋭からベテランまで、当代の人気SF作家19人が、このアンソロジーのために、書き下ろし作品を提供。

なんとも贅沢すぎる内容となっている。

収録作品は以下の通り。

- 小川哲「黄金の書物」

- 伊野隆之「オネストマスク」

- 高山羽根子「透明な街のゲーム」

- 柴田勝家「オンライン福男」

- 若木未生「熱夏にもわたしたちは」

- 柞刈湯葉「献身者たち」

- 林譲治「仮面葬」

- 菅浩江「砂場」

- 津久井五月「粘膜の接触について」

- 立原透耶「書物は歌う」

- 飛浩隆「空の幽契」

- 津原泰水「カタル、ハナル、キユ」

- 藤井太洋「木星風邪(ジョヴィアンフルゥ)」

- 長谷敏司「愛しのダイアナ」

- 天沢時生「ドストピア」

- 吉上亮「後香(レトロネイザル) Retronasal scape」

- 小川一水「受け継ぐちから」

- 樋口恭介「愛の夢」

- 北野勇作「不要不急の断片」

アフターコロナの世界を、さまざまな切り口で描いた作品が並んでいる。

僕は、先日の連休期間中、その1編1編を、噛みしめるようにゆっくりと堪能した。

同じアフターコロナの世界を描くにしても、その描き方が多種多様で、実に味わい深かったからだ。

現状のコロナ禍をつきつめて、「そこまでやるか!」という作品があるかと思えば、コロナをきっかけに、完全に変容してしまった社会を描いた作品もある。

架空世界(パラレルワールド?)で起きたパンデミックや、宇宙規模での厄災、超未来を描いた作品…などなど。

各小説には、宮本道人氏の丁寧な解説が添えられているので、SFに慣れていない人でも、安心して読むことが可能だ。

どれもこれも甲乙つけがたい傑作だが、個人的な好みで3作選ぶとしたら、これ。

柴田勝家「オンライン福男」

コロナ禍に伴い、さまざまなイベントが《オンライン》化されているが、実在する伝統行事の「福男選び」がオンライン化されたらどうなるか…ということを徹底的に描いている。そのナンセンスぶりに笑えた。

菅浩江「砂場」

コロナの《感染》対策に関しては、さまざまな考え方があり、現実社会において、その正解は出ていない。そんな世界をつきつめていくと…。

読後、背筋が寒くなった作品。

樋口恭介「愛の夢」

舞台となるとは、コロナ発生から1000年後(!)の世界。そんな世界において、愛とは、文明とは…。これぞSFと言える壮大な作品。

ほか16作品についても、想像力の素晴らしさを実感できる作品ばかり。

現状、コロナは未だ収まる気配が見えないけれど、いずれは時が解決してくれる、筈。

いつか、「かつてコロナが発生した時代」について、語れる時が来るだろう。

このアンソロジーは、コロナ禍の中で誕生したが、そんな未来になって読み返したとき、また、違った印象を持って心に響くと思う。

まさに、今読むべきアンソロジーであるとともに、後世に残る稀代のアンソロジーだ。

超オススメ。